人生の師を持っていますか?~自由にやってと教えるのは教える人の怠慢です

【人生の師を持ってますか?】

~自由にやってと教えるのは

教える人の怠慢です~

私は自己啓発やセミナー、

スピリチュアル関係を仕事として

30年あまりやってきました。

その中でいろいろ感じることが

ありましたが、

そのひとつが

「自由にやってね」

この言葉です。

この言葉には昔から違和感を

感じていました。

「自分の思いを自由に出せばいいのよ」

「自由にやればいいのよ」

「自由に書けばいいのよ」

こんな風に教える人がいます。

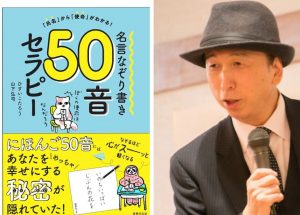

ことだま50音を学ぶ中で

「自由にやって」という

違和感の原因がわかってきました。

違和感なので

「自由にやって」が間違いでは

ありません。

何が問題なのか?

それは「自由にやる」前の

前提を無視しているからです。

「学び」の語源は

「真似」から来ています。

先生の真似をすること

これが「学び」の本質です。

昔から人は先生、師を求めてきました。

それは学びたい人

真似したい人を求めてきたからです。

見本になる人

それが師です。

剣豪などは自分の師を探し求めて

全国行脚しました。

これはきっと世界共通でしょう。

スターウォーズもヨーダという

師がいて始めて、主人公が成長

するからです。

師から学ぶものは何なのか?

それが「型」なのです。

師の仕事は

「型を作る」そのことなのです。

「型を作った」人が師になれるのです。

「自由にやってね」という教え方は

「型は自分で作ってね」というのと

全く同じことなのです。

だから多くの人は

「自由にやってね」という言葉に

戸惑いを覚えるのです。

型を知りたくて、学びに来たのに

型は自分で作ってねというのは

学びのスタート地点が間違っています。

わかりやすい例が

筆文字ではないかと思います。

いつ頃からか筆文字が流行ってきました。

従来の書道のきっちりした型から

脱皮して自由奔放に文字を書きたい

人が増えていたように思えます。

筆文字は従来の書道の型から

出ているのか、

自由に書いてみましょうという

教え方をする方がいます。

でも、多くの受講生はそう言われると

すごく困ります。

なぜなら見本がないから。

今まで見本がある事に慣れているので

急に見本がないと困ってしまうからです。

だから、どうしても先生の型を

学ぼうとします。

先生から学んだものと同じスタイルに

なるのは当たり前です。

自由にやるには

まずは型を覚える

その型を使えるために

必要なのが「自由」です。

型のない自由は単なる

自分勝手、ひとりよがり、

残りません。

型は残るのです。

芸術家でも

ピカソなどはとても独創的です。

でも、ピカソは美術の基礎をキチンと

学んで、その中からピカソの画風を

生み出したので、

ゼロからピカソの

画像が生み出されたわけではありません。

日本では熊谷守一などはその代表例でしょう。

熊谷守一の画風はすごくシンプルです。

そのシンプルなモリカズ様式を生み出すために

美術の基本(型)はキチンと学んでいます。

型を教えない師は

怠慢です。

自由にやりましょうというなら

最初にキチンと型を教えないと

いけません。

順番があるのです。

①型を覚える

②型を自由につかえるようにする

③型破りになれる(独創)

型を作る人はいますが

ごく少数です。

多くの人は型を学びそれを

創意工夫して「型破り」している

だけです。

「型」を学ばない人は「型なし」

つまり役立たずということです。

型を教えないで自由にやりなさいと言う

師は師ではありません。

型なしをつくっているだけです。

あなたの先生はキチンと

「型」を教えてくれていますか?

(おわり)

名前のことだま® 公式LINEアカウント 登録はこちら↓

ほぼ毎日配信!興味ありそうなお友達にご紹介ください(^^♪

登録頂くと名前の「幸せポイント一覧表」プレゼント!

登録はこちらから↓↓↓↓クリック